Festrede von Universitätsrat Antonio Loprieno

«Sich mit dem Bild versöhnen»

Eure Spektabilität, sehr geehrter Herr Regierungsrat,

sehr geehrte Frau Prorektorin, sehr geehrte Frau Kirchenratspräsidentin,

liebe Kolleginnen und Kollegen der Theologisch-Religionswissenschaftlichen Fakultät,

meine Damen und Herren!

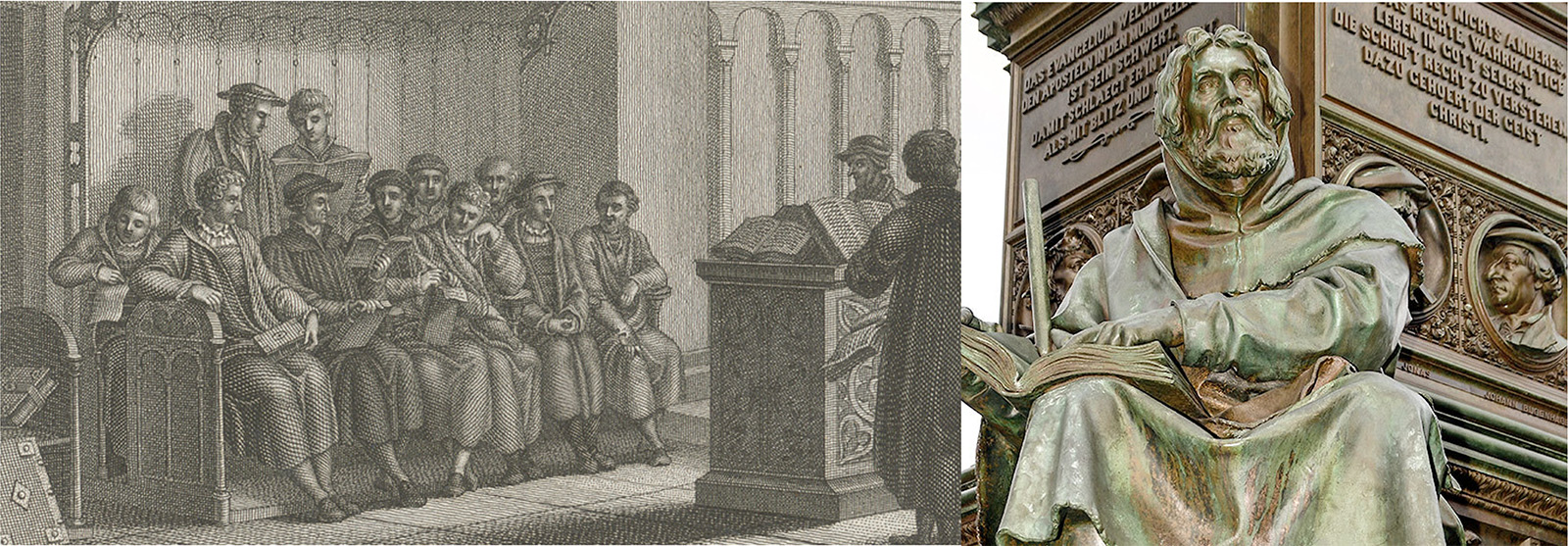

Wenn am 19. Juni 1525 Huldrych Zwingli gewusst hätte, dass am selben Tag 500 Jahre später ein Waldenser eine Jubiläumsrede für seine «Prophezey» halten würde, wäre er aus mindestens zwei Gründen nicht sehr erfreut gewesen. Zum einen in theologischer Hinsicht: 1525 hatten die Waldenser noch nicht die Reformation angenommen – das geschah erst sieben Jahre später anlässlich der ersten Synode, welche den Übergang von der häretischen Bewegung des Mittelalters zur reformierten Kirche der Neuzeit besiegelte. Von Zwinglis Perspektive standen 1525 die «Armen von Lyon», wie man sie bezeichnete, noch in gefährlicher theologischer Nähe zu jenen Täufern, mit deren Führern – Konrad Grebel, Felix Manz und Georg Cajacob – sich der Zürcher Reformator im Herbst desselben Jahres drei Disputationen, also Streitgespräche liefern würde, zuerst im Rathaus an der Limmat, nachher im Grossmünster. Sie hiessen zwar neutral «Disputationen», waren jedoch de facto Gerichtsverhandlungen, an deren Ende die Täufer auf unbestimmte Zeit ins Gefängnis geworfen wurden.

Der zweite Grund für Zwinglis Unzufriedenheit über die Wahl des Redners, der heute vor Ihnen steht, wäre im Sinne der kirchlichen Institutionen. Zwinglis Verständnis von «Prophezey» lag nicht nur das Lehramt, sondern – wie Thomas Schlag es eindrücklich nachgewiesen hat – auch ein Wächteramt zugrunde. Und wenn es etwas gibt, was auch nach der Annahme der Genfer Reformation im Jahr 1532 in Chanforan der waldensischen Kirche fremd bis anrüchig geblieben ist, so ist das die Legitimität einer kirchlich gestifteten Überwachungsfunktion. Das sage ich durchaus auch selbstironisch, erkenne ich doch hin und wieder bei der Verarbeitung der Stellungnahmen der Leitungsgremien oder bei der Lektüre der synodalen Akten meiner Kirche durchaus das schmerzliche Fehlen von Überwachungsorganen...

Trotz dieser zwei zwinglianischen Nachteile gibt mir die heutige Einladung, die mir eine grosse Ehre zuteilwerden lässt und eine noch grössere Freude beschert, die Gelegenheit, mich beim Zürcher Reformator sozusagen postum zu rehabilitieren versuchen, und zwar in doppelter Hinsicht: inhaltlich und institutionell. Denn ich habe den Eindruck, dass wenn die Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich, d.h. jene Institution, die in mehr oder weniger direkter Nachfolge zur Prophezey steht – wobei wir auf die Bedingtheiten dieser historischen Kontinuität zu sprechen kommen werden –, mich beauftragt hat, diese Rede zu halten, so ist das mit einer klaren Erwartung geschehen; nämlich der Erwartung, dass ich eine im etymologischen Sinne innige Sympathie sowohl für die inhaltliche – das Adjektiv «theologisch» wäre in meinem Fall zu hochgestochen – als auch für die institutionelle Dimension ihrer langen Geschichte hege. In diesem Sinne werde ich in den folgenden Minuten versuchen, die Verortung der akademischen «Prophezey» sowohl vom inhaltlichen als auch vom institutionellen her zu reflektieren.

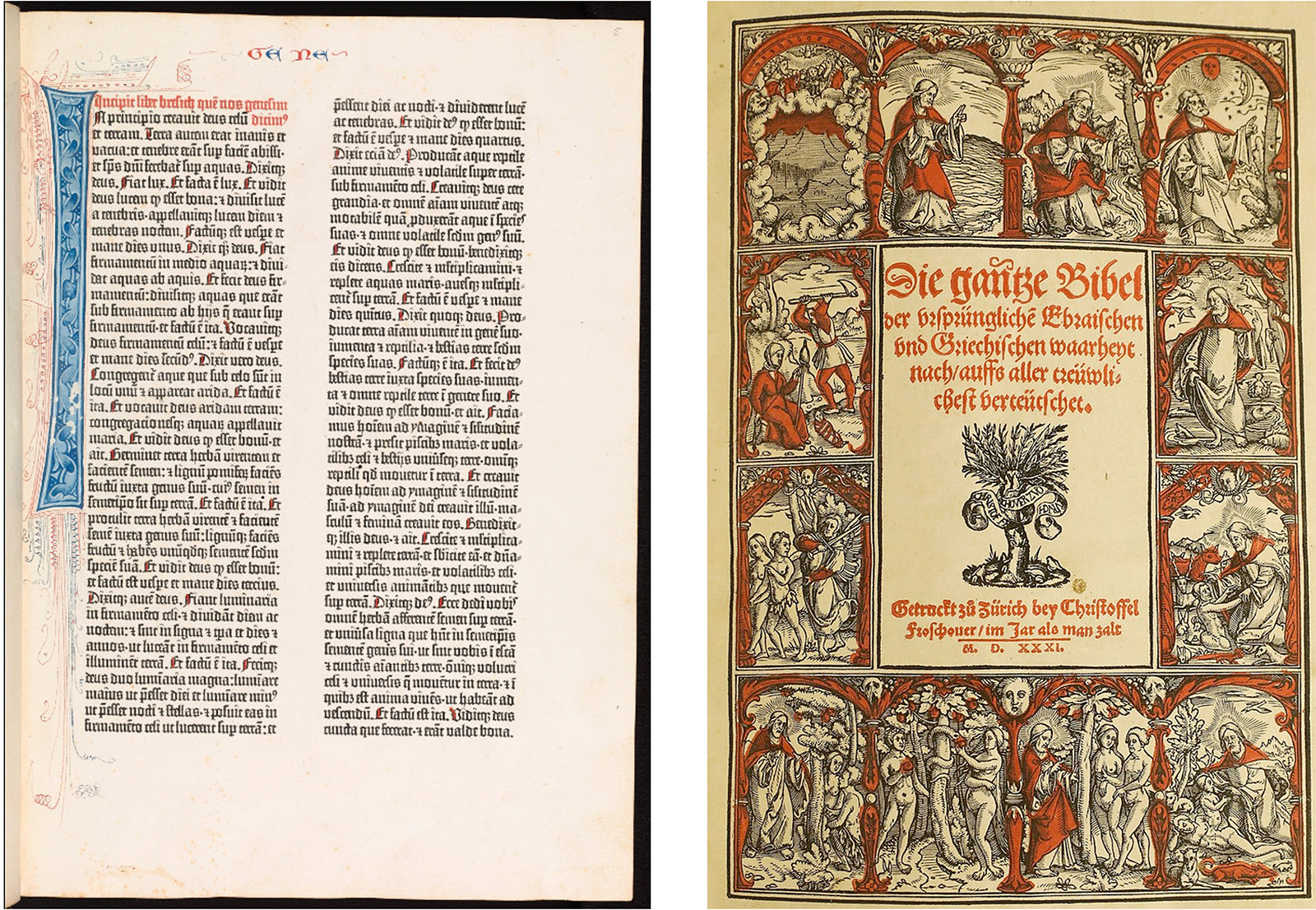

Ich möchte argumentieren, dass die heutige Situation einer theologischen Fakultät in unserem Land in verschiedener Hinsicht erstaunliche Ähnlichkeiten mit jener von Zwinglis Prophezey vor 500 Jahren aufweist. In beiden Fällen haben wir es nämlich mit einer institutionsökonomischen, d.h. gleichzeitig technologischen und ideologischen Übergangszeit zu tun. Die Zürcher Prophezey, und die Reformation überhaupt, standen im Geiste – und waren gleichzeitig die Folge – der Erfindung des Buchdrucks. Dabei ist es müssig, sich zu fragen, ob die Technologie die Ideologie bedingte oder vice versa. Spätestens seit den Studien von Douglass North wissen wir, dass soziokulturelle Transformationen immer beide Aspekte beinhalten. Die Zeit von Zwinglis Prophezey war jene der sola scriptura – wir würden sagen, der Deutungshoheit der Schrift – sowohl in technologischer als auch in theologischer Hinsicht. Heute, 500 Jahre später, operiert eine theologische Fakultät im Kontext eines neuen epochalen Übergangs der Kommunikations- und Informationskultur von der analogen Materialität des Buches zur digitalen Virtualität der online-Plattformen. Dieser Übergang führt zu einem radikal veränderten Verhältnis von kopflastiger Schrift und emotionsgeladenem Bild – und notgedrungen auch zu einem radikal veränderten Verhältnis von sola scriptura und imago dei. Deshalb würde ich als Leitfaden meiner Rede den in einem reformierten Kontext prima facie irritierenden Satz wählen: «Sich mit dem Bild versöhnen». Was ich mit dieser Formel meine, werde ich nun zu plausibilisieren versuchen.

Persönlich habe ich ein gespaltenes Verhältnis zum Bild: als reformierter Christ hege ich innere Reserven gegenüber dessen potenziell undisziplinierten, ja heidnischen Gebrauch, aber als Kulturwissenschaftler und Institutionsforscher muss ich voller Neid die sich seit zwanzig Jahren – und zwar in Verbindung mit der digitalen Transformation – etablierende Macht der ikonischen Wende anerkennen, welche das 500-jährige Primat des schriftlichen Buchstabens gebändigt hat. (Als Ägyptologe nehme ich ausserdem mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis, dass auch unsere alphabetische Schrift eine Re-Ikonisierung erfährt und sich unter anderem durch den Gebrauch von emojis in Richtung altägyptische Hieroglyphen bewegt.) Ich glaube, dass auch das theologische Studium sich einer Form von Re-Ikonisierung im Geiste des zeitgenössischen visual turn nicht entziehen kann. Der Text steckt in einer Krise – natürlich nicht die Botschaft, die durch den Text verkündet wird, sehr wohl aber sozusagen das äussere Kleid der Botschaft. Es ist dieses äussere Kleid des zugrundeliegenden Textes, das meines Erachtens von einer Versöhnung mit der Bildlichkeit profitieren würde.

In diesem Kontext bietet sich an, historisch vorzugehen, wie es sich für ein Jubiläum wie das heurige geziemt. Aber ist es wirklich so? Eignet sich die historische Perspektive wirklich für ein Jubiläum? Meine Antwort ist: nicht ganz, denn Jubiläen stehen nicht im Zeichen der Geschichte, sondern im Zeichen des Gedächtnisses. Durch das Feiern eines Jubiläums versuchen wir nicht wirklich, die historische Kontinuität zu mobilisieren, sondern wir hoffen auf eine kohäsive Zukunftserinnerung (wenn man mir dieses Oxymoron erlaubt), auf eine Erneuerung unserer Motivation für bevorstehendes Handeln. Denn bei näherem Hinschauen gibt es des öfteren die historische Kontinuität, die wir feiern, gar nicht – und falls doch, gibt es sie in verklärtem Sinne. Als Kronzeugen für die Plausibilität meiner These nehme ich zwei Institutionen, zu denen ich mich persönlich bekenne, und zwar die Waldenserkirche und die Universität Basel. Erstere sieht sich nach eigenem Selbstverständnis in historischer Kontinuität mit der mittelalterlichen Erneuerungsbewegung («Häresie» in katholischer Diktion), die 1174 von Pierre Valdès initiiert wurde. Die dann entstandene Bewegung der pauvres de Lyon feierte letztes Jahr ihr achthundertfünfzigjähriges Bestehen. (Heute trage ich ausnahmsweise nicht die Krawatte der UZH, wie ich es sonst bei offiziellen Anlässen tue, sondern stolz die Krawatte sehr zweifelhaften Geschmacks, sagen mir die Experten, die für eben dieses 850. Jubiläum der Waldenser produziert wurde.) Dabei haben wir schon gesehen, dass die Waldenserkirche, wie wir sie kennen, ein Produkt der Genfer Reformation ist. Im Jahr 2010 feierte die Universität Basel ihr fünfhundertfünfzigjähriges Bestehen, und ich war als deren Rektor sehr stolz darauf, dass diese Schnapszahl – wie sie im Brief einer empörten Basler Bürgerin bezeichnet wurde, die das ganze Brimborium für eine fehlgeleitete Marketing-Massnahme seitens eines vom Universitätsrat ungenügend gemassregelten Rektors hielt – von der Schweizer Post mit einer Briefmarke für B-Post verewigt wurde. Aber jeder, der sich in der Entwicklung des Universitätswesens auskennt, weiss, dass die Universität Basel, wie wir sie kennen, das Ergebnis der namentlichen aufklärerischen Reformen am Anfang des 19. Jahrhunderts darstellt, welche zur gleichen Zeit auch zur Entstehung der Universität Zürich oder der Universität Bern führten.

Es ist vielmehr die Erinnerung an das mittelalterliche waldensische Abendmahl im Dom zu Naumburg in Sachsen-Anhalt oder an die mittelalterliche academia basiliensis, welche das 850-jährige Jubiläum der heutigen Waldenser und das 550-jährige Jubiläum der heutigen Universität Basel zu motivieren vermag. Geschichte hat mit geschriebenen Texten, Erinnerung mit wahrgenommenen Bildern zu tun. Und es lässt sich kulturwissenschaftlich feststellen, dass unser Bedürfnis nach Jubiläen mit der Zeit zunimmt, was vielleicht mit einem zunehmenden Wunsch nach weltlicher Sakralisierung korreliert. Offiziell feierte die Universität Basel erst ihr 200-jähriges Jubiläum im Jahre 1660, dann in hundertjährigen Abständen ihr 300-jähriges im Jahre 1760 und ihr 400-jähriges im Jahre 1860, dann beschleunigt in 50-jährigen Abständen das 450-jährige Jubiläum im Jahre 1910, das 500. Jubelfest im Jahr 1960, das 550-jährige im Jahr 2010. Und mir ist nicht bekannt, dass vor dem 850-jährigen Jubiläum etwa 800, geschweige denn 750 oder 700 Jahre Waldenserbewegung je gefeiert wurden.

Der Ursprung der Jubiläumstradition geht zwar auf das alttestamentliche Ruhejahr nach sieben siebenjährigen Zyklen zurück, aber erst nach dem ersten Heiligen Jahr, 1300 durch Papst Bonifaz VIII. einberufen, setzte in theologischen Kreisen eine Beschleunigung der Erinnerungskultur ein, die sich seit dem 16. Jahrhundert auch im protestantischen Europa etablierte. Einer der entscheidendsten Impulse für eine Verweltlichung der Jubiläumskultur ging von akademischen Institutionen aus: Die reformierten Universitäten Tübingen, Heidelberg, Wittenberg und Leipzig initiierten mit ihren Jubiläumsfeiern im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert eine Jubiläumstradition frei von päpstlichen Konnotationen, die in diesem ersten Teil des 21. Jahrhunderts, wohl in Verbindung mit der institutionellen Autonomie europäischer Universitäten, zu einer regelrechten Flut akademischer Jubiläen geführt hat. Denn ein Jubiläum, egal ob ein fünfzehntes, ein dreihundertfünfundsiebzigstes oder ein vierhundertfünfzigstes (alles belegte Beispiele!), stiftet ein identisches Gefühl dessen, was Ökonomen corporate identity und Geisteswissenschaftler kulturelles Gedächtnis nennen.

Zusammenfassend: auch kulturelle und akademische Institutionen bedienen sich eines Jubiläums, um Zusammengehörigkeit zu stiften und für die Zukunft Orientierung zu suchen. La memoria è il nostro futuro, «die Erinnerung ist unsere Zukunft», hat das Ägyptische Museum meiner alten Heimatstadt Turin als Motto für sein heuriges 200-jähriges Bestehen gewählt. Spätestens hier ist jedoch aufgrund der tiefgreifenden technologischen und soziokulturellen Transformationen, die unsere jetzige Zeit kennzeichnet, grosse Vorsicht angezeigt. Hätte solch ein optimistisches Motto wie «die Erinnerung ist unsere Zukunft» noch vor zehn Jahren auf uneingeschränkten Zuspruch zählen dürfen, so wird uns jetzt die Gefahr identitären Abdriftens – von der linken cancel culture zum rechten Populismus bis zum Missbrauch realer oder vermeintlicher nationaler Identitäten für kriegerische Absichten in viel zu vielen, auch uns nahestehenden Regionen unserer Welt – d.h. die Gefahr einer Pervertierung der aufklärerischen Erinnerungskultur permanent vor Augen geführt. Ist es tatsächlich so gut, fragen wir uns jetzt leider vermehrt, sich des eigenen kulturellen Gedächtnisses bewusst zu sein oder zu werden? Leider erscheint zurzeit alles andere als gesichert, dass die Inspiration für die Gestaltung unserer Zukunft, die wir aus unserer historischen oder gesellschaftlichen Identität schöpfen, uns uneingeschränkt zu Besserem beruft. Eigentlich geht es nur, wenn wir uns auch mit den kritischen, ja mit den entmutigenden Aspekten unseres kulturellen Gedächtnisses auseinandersetzen. Aber gerade das scheint unseren Gesellschaften jetzt deutlich weniger gut zu gelingen als noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten.

Diese Reflexion über die Spannung zwischen Geschichte und Gedächtnis möchte ich nun kurz auf die Institution und deren Gegenwart beziehen, die wir heute feiern: von Zwinglis Prophezey im Jahre 1525 zur Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der UZH im Jahre 2025. Zuerst ein Geständnis: Eigentlich hielt ich als Hochschulforscher bis vor wenigen Jahren die Fakultät als organisatorische Einheit für ein Auslaufmodell. Ich dachte, dass flexiblere Organisationsformen – wie etwa Departemente – sich mittelfristig auch an klassischen Universitäten im deutschsprachigen Raum durchsetzen würden. Aber ich habe mich – zumindest vorläufig – offensichtlich geirrt. Das Modell «Fakultät» scheint die Krise der unternehmerischen Universität mit Resilienz überstanden zu haben, wahrscheinlich auch deshalb, weil sich Fakultäten mehr als ich vermutete als kohäsive Institutionen, und nicht als organisatorische Gliederungseinheiten der Universität verstehen. Also in dieser Hinsicht hege ich wenig Zweifel, dass die Fakultät als solche längerfristig resilient ist. 500 Jahre ist möglicherweise gar zu viel, wobei ich durchaus denke, dass es etwa eine Universität Zürich in 500 Jahren geben wird. Und obwohl ich punktuell kritische Punkte ansprechen werde (schliesslich muss die Universität auch ein bisschen upsetting sein, wie Rektor Schaepman vor Kurzem in einem lesenswerten hochschulpolitischen Beitrag argumentierte), verspreche ich Ihnen, falls Sie es bis dahin aushalten, dass es doch ein Happy-end gibt.

In einigen ihrer Anlässe für dieses Jubiläumsjahr wird die Zürcher Prophezey als ein «Übersetzungsworkshop» bezeichnet. Dieses prima facie etwas unzeremonielle und vielleicht auch diskret ironisch gemeinte Prädikat finde ich eigentlich ganz vorzüglich, denn darin kommt gerade jene funktionale Verortung der akademischen Institutionen des Mittelalters und der reformatorischen Zeit sehr schön zum Vorschein, welche die Universitäten und die Fakultäten dieser Zeit radikal anders auftreten lässt als ihre Nachfolgeinstitutionen in der Gegenwart. Den mittelalterlichen Hohen Schulen, egal ob sie alma mater studiorum wie in Bologna, academia basiliensis wie in Basel oder eben Schola Tigurina wie die Zürcher Prophezey hiessen, lag ein utilitaristisches, tatsächlich Workshop-affines Verständnis der akademischen Ausbildung zugrunde. «Bildung» stand damals – anders als seit der Aufklärung – durchaus nicht im Dienst eines individuell-emanzipatorischen, sondern im Dienst eines gesellschaftlichen Zieles: die drei hohen Fakultäten, Theologie, Jus und Medizin, hatten damals eine explizit und ausschliesslich berufliche Einbettung.

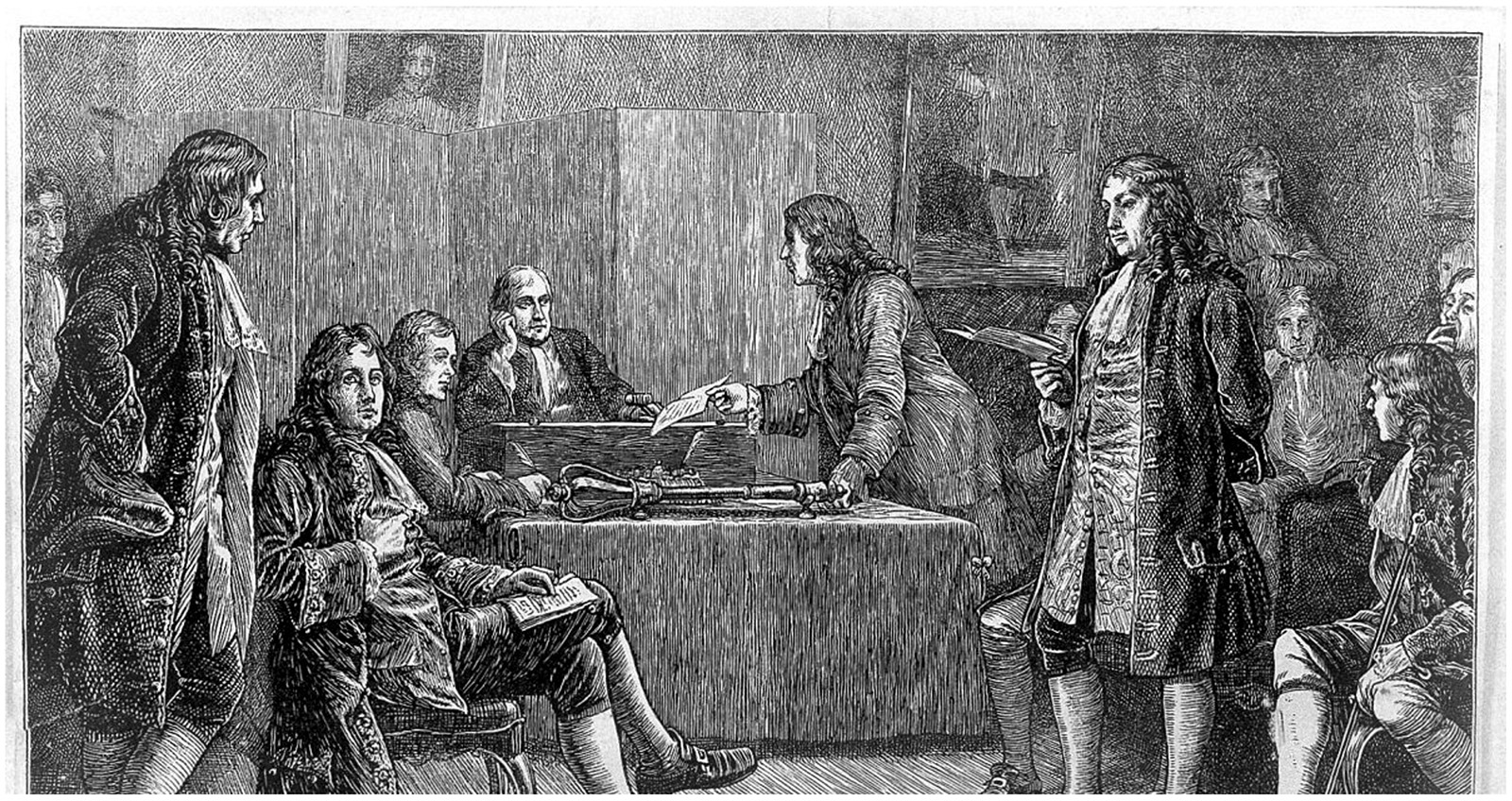

Die zwei Jahrhunderte, die auf Reformation und Gegenreformation folgten, waren in intellektueller Hinsicht keine gute Zeit für europäische Bildungsinstitutionen, die von jener «inhaltlichen Unbeweglichkeit» gekennzeichnet waren, die Konrad Schmid in seiner wunderbaren Geschichte der Zürcher Theologischen Fakultät auch für die mittlerweile als Carolinum bekannte Zürcher Hohe Schule feststellt. Die Konfessionalisierung der akademischen Landschaft hinderte nämlich universitäre Hochschulen an der Rezeption der frühneuzeitlichen Entwicklung weg von einem Verständnis von scientia als tradiertes Wissen und hin zu einer auf Empirie basierenden Wissenschaft. In ihren Anfängen wurde diese Geistes- und Naturwissenschaft verbindende scienza nuova (Giambattista Vico, 1744) gar nicht von universitären Institutionen getragen, sondern von Gelehrtengesellschaften in der Form von Akademien der Wissenschaften (Accademia die Lincei 1603, Académie Française 1635, Akademie der Naturforschenden Leopoldina 1652, oder wie auf dem Bild die Royal Society 1660) propagiert. Das Bekenntnis universitärer Institutionen zur Wissenschaft im modernen Sinne wurde erst von konzeptuellen Reformen im ersten Teil des 19. Jahrhunderts (wie der humboldtschen Reform) eingeläutet und mündete sowohl in universitäre Neugründungen wie die Universität Zürich als auch in eine radikale Erneuerung alter Universitäten, wie im Fall der Reorganisation und Rekonstitution der Universität Basel im Jahr 1818. Erst im 19. Jahrhundert emanzipierten sich also kontinentaleuropäische akademische Institutionen von der utilitaristischen Einstellung, die auch der Zürcher Prophezey eigen war, und schlugen den Weg einer Priorisierung des wissenschaftlichen Urteils ein.

Einen programmatischen Vorgeschmack dieses neuen, wissenschaftsbasierten Verständnisses von akademischer Institution hatte Immanuel Kant im Streit der Facultäten geliefert, in dem er meinte, nur die philosophische Fakultät, der in der alten Universität lediglich eine propädeutische Rolle zukam («Artistenfakultät» nannte man sie wegen ihrer Fokussierung auf die artes liberales) – nur die philosophische Fakultät sei also dem neuen Geist der Wahrheitsfindung verpflichtet, während die drei Hohen Fakultäten in ihrem normativen Wissensverständnis gefangen seien:

Daher schöpft der biblische Theolog (als zur oberen Facultät gehörig) seine Lehren nicht aus der Vernunft, sondern aus der Bibel, der Rechtslehrer nicht aus dem Naturrecht, sondern aus dem Landrecht, der Arzneigelehrte seine ins Publicum gehende Heilmethode nicht aus der Physik des menschlichen Körpers, sondern aus der Medicinalordnung.

Und ebendiese vierte Kant’sche «philosophische Fakultät» steht an der Wurzel der neuzeitlichen empirischen Universitätskultur.

Und hier gilt es, ein Vorurteil abzubauen. Ein verbreitetes Narrativ behauptet, dass in den letzten Jahren – und zwar erst in den letzten Jahren – die akademische Theologie an Bedeutungsverlust im universitären Diskurs gelitten habe. Ich meine aber, diese Sichtweise unterschätzt den Verlust theologischer Deutungshoheit, der mit der Entstehung der neuen «empirischen» Universität einherging. Wir sollten den formal gehobenen Status der Theologie in der modernen Universität nicht verklären, indem wir ihn mit inhaltlichem Prestige verwechseln. Von Anfang an hat ein defensiver Modus die Rolle der Theologie in der modernen Universität charakterisiert; dabei handelt es sich um genau denselben defensiven Modus, der jetzt in der postmodernen Universität die Geisteswissenschaften insgesamt kennzeichnet: formal angesehen aufgrund einer historischen Tradition, inhaltlich unter Druck aufgrund der inzwischen eingetretenen institutionsökonomischen Transformation. Somit ist eine gewisse Redimensionierung des mittelalterlichen wie reformatorischen normativen Wissens der aufklärerischen Universität seit ebendiesem «Streit der Fakultäten» eingeschrieben. In der von uns häufig verklärten «humboldtschen» Universität, jener vom 19. Jahrhundert bis zur institutionellen Wende am Anfang des 21. Jahrhunderts – Stichworte wie «Bologna» oder «Entlassung in die Autonomie» müssen dabei fallen –, entsprach auch in protestantischen akademischen Landschaften das nominelle Primat der Theologie in Tat und Wahrheit einem inhaltlichen «Gastrecht» im Gefüge der neuen Universität, die in ihrem Selbstverständnis nunmehr von empirischer Wissenschaft, nicht von normativem Wissen geprägt war. Somit war die Theologische Fakultät der 1833 gegründeten universitas turicensis zwar intellektuell unvergleichbar beweglicher als die «Prophezey» oder das Carolinum. Aber sie war es insofern sie sich einem aufklärerischen Selbstverständnis verschrieb, das letzten Endes im methodologischen Instrumentarium der nicht-normativen Philosophie, Kultur- oder Geschichtswissenschaft verortet war. Die akademische Aufrüstung der neuen theologischen Fakultäten erfolgte sozusagen mit den Waffen des einstigen Gegners, d.h. unter der Deutungshoheit der hermeneutischen Modelle der nuova scienza.

Womit wir zur Gegenwart kommen, die nicht nur eine Verarbeitung der Vergangenheit, sondern immer auch die Aussicht auf eine Zukunft impliziert, zumal in einer besonders transformativen Zeit wie unserer. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist im akademischen Bereich eine institutionelle Wende im Gange (als Hochschulforscher nenne ich sie institutional turn, um besonders wissenschaftlich zu tönen), welche europaweit den Universitäten einerseits einen hohen Grad an akademischer und betrieblicher Autonomie, andererseits aber auch eine direktere Einbettung in den lokalen ökosystemischen Kontext beschert hat, mit entsprechenden Erwartungen seitens von Politik und Öffentlichkeit. Auf die Theologie bezogen heisst es, dass das, was sich in den letzten Jahren geändert hat, nicht das Ansehen oder der Status der Fakultät in der Universität ist, der im Grunde identisch geblieben ist, sondern ihre innere Konstitution – das, was man jetzt, oft sehr unpräzise, «Identität» nennt. Weshalb ist es an dieser Stelle angezeigt, auf das kulturelle Gedächtnis zurückzugreifen? Es geht m. E. darum, sich vom historisch gewachsenen defensiven Modus zu befreien und eine neue Prophezey im etymologischen Sinne, d.h. ein neues Bekenntnis im Gefüge der postmodernen Universität zu suchen. In den letzten zwanzig Jahren haben im akademischen Getriebe – parallel zur betrieblichen Entwicklung – tiefgreifende Änderungen stattgefunden, die parallel zum institutional turn verlaufen: von der analogen zur digitalen Wissensproduktion, vom individuellen Buch zu den sozialen online-Plattformen, vom epistemischen Primat des Textes zum epistemischen Primat des Bildes. Und das sind genau die Merkmale, welche die heutige Zürcher Institution der theologischen und religionswissenschaftlichen Forschung und Lehre überraschenderweise in die Nähe von Zwinglis Prophezey 1525 rücken.

Im Kontext der soziokulturellen Veränderungen am Anfang des 21. Jahrhunderts hat sich nämlich auf institutioneller Ebene eine Verschiebung der fachlichen Perspektive ergeben, die interessanterweise nicht direkt auf ebendiese «postmodernen» Entwicklungen reagiert, sondern – wie dies im akademischen Geschäft häufig der Fall ist – eher eine etwas späte Umsetzung der kulturwissenschaftlichen Wende des ausgehenden 20. Jahrhunderts darstellt, und zwar eine Verschiebung des fachlichen Horizonts von Theologie im engeren Sinne zu Religion im weiteren Sinne. In den letzten Jahren sind wir überall im deutschsprachigen Raum Zeugen einer Religionswissenschaftlichung theologischer Fakultäten gewesen, d.h. einer Erweiterung des Skopus von Professuren in Richtung Religionswissenschaft, Jüdische Studien, interreligiöse Ethik, die sich zuweilen auch in institutionellen Umbenennungen niederschlägt, wie etwa an der Universität Zürich (von Theologischer zu Theologischer und Religionswissenschaftlicher Fakultät). Und wie bei allen Erweiterungen, gibt es neben vielen Vorteilen punkto methodologischer Vielfalt und Inklusion auch den einen oder anderen kleinen Nachteil im Bereich der Spezifizität, der unique selling proposition. Man gewinnt inhaltliche Breite und beansprucht eine gewisse Deutungshoheit über das religiöse Phänomen unabhängig von der eigenen konfessionellen Verortung, aber durch das Aufweichen bis Aufgeben der Normativität und des Glaubensbekenntnisses verliert man epistemische Alleinstellungsmerkmale. Man wird attraktiver als geistes- und sozialwissenschaftlicher Fachbereich, dafür setzt man sich einer schwierigeren Existenzberechtigung als Fakultät aus. Denn wenn ich jetzt meine Identität als guter low church-Waldenser ausblenden und jene als böser Hochschulexperte für einen Moment privilegieren wollte, würde ich mir die Frage stellen: Warum braucht die UZH eine selbständige Fakultät für einen Fachbereich, der inhaltlich wie methodologisch in das Spektrum der Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften passt? Es ist dies eine ähnlich ketzerische Frage wie die obige zum Weiterbestehen eines Primats des Textes angesichts der Re-Ikonisierung des gesellschaftlichen und auch des wissenschaftlichen Diskurses.

Doch hier kommt nun das lange ersehnte Happy-end: Natürlich braucht nicht nur die UZH, sondern unsere gesamte Wissensgesellschaft gerade im Jahr 2025 eine inhaltliche und institutionelle Fortsetzung der Prophezey des Jahres 1525! Diese Notwendigkeit wird uns eigentlich tagtäglich vor Augen geführt, wenn wir z.B. die gefährliche Theologisierung des politischen Raums betrachtet, die uns zurzeit geopolitisch begegnet, auch in theoretisch christlich, auch in theoretisch protestantisch geprägten Gesellschaften. Dafür erschiene mir die Rückgewinnung eines normativen Anspruchs angezeigt. Eine Fakultät, deren Existenzberechtigung nicht nur von anderen Wissensinhalten, sondern vor allem von einem anderen epistemischen Zugang, den wir Glauben nennen, herrührt.

In dieser Perspektive kann nun Theologie nicht als eine alte, sondern als eine ausgesprochen zeitgemässe Form von Geisteswissenschaft auftreten. Es ist gerade das von uns allen spürbare Ende des «Endes der Geschichte», das einen eigenen «Existenzmodus» der Theologie rechtfertigt, um mit Bruno Latour zu sprechen. Ich habe volles Verständnis für das in theologischen Kreisen verbreitete Entsetzen über die Banalisierung der Theologie, welche durch die Aufforderung zu einem weniger formal ausgebildeten Quereinsteigen zum Pfarrerberuf zum Ausdruck kommt. Aber Vorsicht: Es ist ein bisschen wie mit dem Lehrerberuf. Dem wissenschaftlich durchaus problematischen Wunsch nach «Quereinsteigen» liegt ein von der akademischen Realität noch ungenügend wahrgenommener gesellschaftlicher Bedarf zugrunde. Dabei dürfte geregeltes, aber flexibles Quereinsteigen auch als Chance für die Rückgewinnung einer prima facie reduzierten gesellschaftlichen Präsenz genutzt werden.

Ich plädiere also eher für eine Theologisierung der Religionswissenschaften als für eine Religionswissenschaftlichung der Theologie, entsprechend einer in derzeitigen philosophischen Kreisen thematisierten Sehnsucht nach einem «Christentum ohne Christenheit», wie Norbert Bolz es in Deutschland formuliert, oder nach einem «laizistischen Christentum», wie im italienischen ästhetischen Diskurs eines Giorgio Vattimo oder eines Giorgio Agamben. Vermehrt erkennen wir Zeichen eines zunehmenden Vertrauens in den sinnstiftenden Charakter des christlichen Narrativs auch unter Ausblendung dessen eschatologischer Wahrheit. Ähnliche Entwicklungen scheinen auch in der katholischen Theologie zu bestehen, wie ich einem vor kurzem erschienenen Interview mit René Roux, dem Dekan der Theologischen Fakultät in Lugano entnehme. Diese Entwicklung finde ich sehr gut, sowohl für die Theologie als auch für das Christentum. Wer hätte vor dreissig Jahren eine solche Entwicklung vorausgesagt, als man noch an ein «Ende der Geschichte» glaubte und nur noch von Säkularisierung des religiösen Raums sprach? Wer kann heute guten Gewissens noch von zunehmender Säkularisierung unserer Gesellschaft sprechen? Wieder ein abzubauendes Vorurteil: konfessioneller Mitgliederschwund impliziert mitnichten Säkularisierung; konfessioneller Mitgliederschwund impliziert nur Orientierung an anderen unique selling propositions, an anderen spirituellen Angeboten, meistens ohne eschatologische Komponente.

Sowie die Prophezey die Vorgeschichte der späteren Universität Zürich repräsentiert, so könnte auch die jetzige Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät, meine ich, die Geschichte der Universität Zürich in unserer Zeit der Aufklärung 2.0 prägen. Dabei sollte ihre Prophezey im Geiste des für unser Zeitalter kennzeichnenden Übergangs vom Text zum Bild auch Aspekte einer Vormalerei annehmen. Wir Menschen sind durch eine innere Affinität zum Bild bedingt. Diese Erkenntnis tritt nach der ikonischen Wende explizit auch im wissenschaftlichen Bereich auf. Neurowissenschaftler nennen dies den proximalen Bezug des Menschen zum Bild, der im Gegensatz zum distalen Textbezug steht. Zwar wissen wir zurzeit noch nicht, wie wir den Text vor fake news und das Bild vor deep fake schützen – dafür sind die uns geläufigen, analogen Qualitätssicherungsverfahren noch nicht auf die digitalen Herausforderungen eingestellt, wie wir leider jeden Tag von Washington bis Moskau feststellen müssen. Aber wir dürfen das Vertrauen in menschliche Adaptation und wissenschaftliche Innovation nicht verlieren, denn es ist immer so am Anfang einer technologischen Transformation. Auch an der Universität Basel beschwerte man sich am Ende des 15. Jahrhunderts über den potenziellen akademischen Qualitätsverlust, der durch den Übergang vom Manuskript zum gedruckten Buch am Horizont lauerte. Im Nachhinein stellen wir jedoch fest, dass wir im vergangenen halben Jahrtausend mit dieser neuen Technologie durchaus fertig geworden sind und bis vor wenigen Jahren zuverlässige Qualitätssicherungsmechanismen entwickelt hatten. So hege ich keinen Zweifel, dass wir in Bälde auch digital das wahre vom falschen Wort und das getreue zum manipulierten Bild werden unterscheiden können.

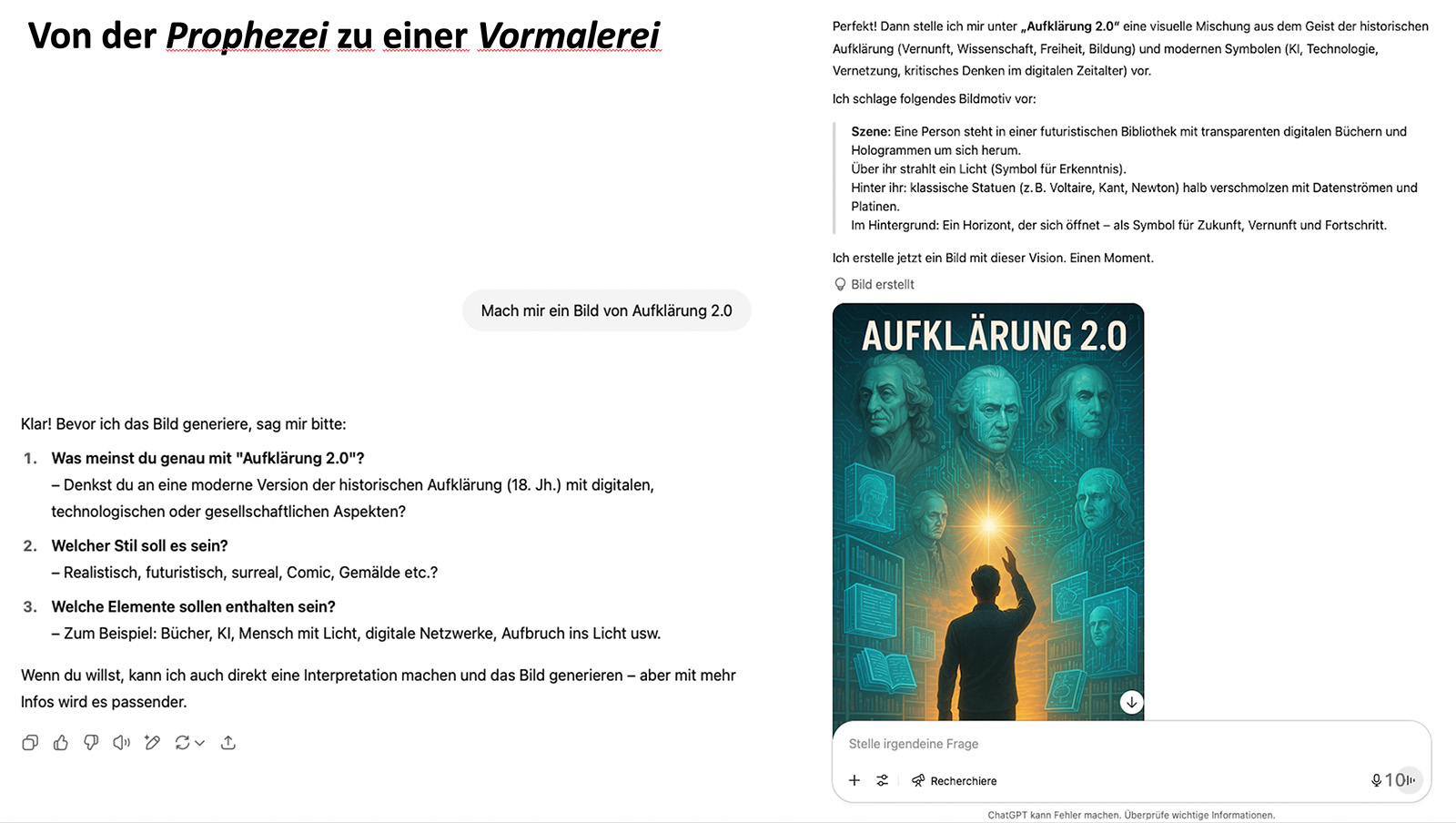

In diesem Sinne habe ich gestern ChatGPT, der eine Art digitales Gedächtnis darstellt und insofern viele Ähnlichkeiten mit einem Jubiläum aufweist, gebeten, mir ein Bild dieser Aufklärung 2.0 zu zeichnen. Und obwohl ich in meinen Fragen mit keinem Wort den theologischen Kontext evoziert habe, sind nach meinem Dafürhalten die theologischen Konnotationen seiner Antwort sonnenklar – im wahrsten Sinne des Wortes. Das meine ich mit meinem Plädoyer für Inklusion in die Prophezey eine Dimension von Vormalerei.

500 Jahre sind eine lange Zeit, und in den nächsten 500 Jahren werden Transformationen noch beschleunigter auftreten als in den vergangenen 500 Jahren, die uns von Huldrych Zwinglis Prophezey trennen. In 500 Jahren werden höchstwahrscheinlich weder Novartis noch UBS existieren, aber es wird hoffentlich eine Universität Zürich geben, obwohl nicht mal die tollkühnsten Hochschulexperten voraussagen können, wie sie aussehen und von welchen Werten sie geleitet sein wird. Was ich jedoch zu wissen glaube, ist, dass es auch in 500 Jahren eine Zürcher Prophezey geben wird. Und ich glaube, das zu wissen, nicht nur, weil ich es der Institution zutiefst wünsche, die mir die Ehre dieser Festrede zuteilwerden liess, sondern weil ich vom festen Vertrauen geleitet werde, dass jene Botschaft, die diese Institution in den letzten 500 Jahren in den unterschiedlichsten historischen und gesellschaftlichen Kontexten begleitet hat, auch in den nächsten 500 Jahren ihre Aktualität behalten wird, wenn wir Menschen uns imstande zeigen, ihr Wirken in unserer Welt, d.h. in unseren Köpfen und in unseren Herzen zu erkennen, wovon ich aufgrund ebendieses «Zu-wissen-glaubens» fest ausgehe.

Merci vielmals für die Aufmerksamkeit!